歯科衛生士 資格取得の難易度について(2025年最新版)

2025.01.10

歯科衛生士といえば、近年需要が高まっている職業の一つです。

将来性が高く、収入も安定しているといった観点から、学生のみならず、

社会人でも歯科衛生士を目指すケースが多く見られるようになりました。

そんな「歯科衛生士になりたい」と考えている方にとって、

気になるのが資格取得の難易度ではないでしょうか。

試験の難易度や合格率、過去問などはあらかじめ

チェックしておきたいポイントであると思います。

そこで、今回は歯科衛生士の資格の難易度について、詳しくご紹介します。

歯科衛生士になるには国家資格が必要?

そもそも歯科衛生士になるにあたり

「国家資格が必要なの?」といった疑問を

感じている方は少なくありません。

結論からいいますと、国家資格は「必要」です。

毎年3月上旬に実施される国家試験を受験し、

合格することで「歯科衛生士」と名乗ることができるようになります。

ちなみに、試験実施場所は、全国の主要都市です。

東京をはじめ、北海道や新潟県、大阪府、広島県、沖縄県などで受験できます。

受験場所の決め方にルールはないので、

基本的には自宅から近い会場を選んで問題はありません。

なお、歯科衛生士の国家試験は誰でも受験できるわけではなく、

受験資格を保有する者のみです。

歯科衛生士の国家試験の受験資格は次の通りです。

【受験資格】

●文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業している、もしくは試験日までに卒業する見込み

●都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業している、もしくは試験日までに卒業する見込み

●外国の歯科衛生士学校を卒業している、もしくは外国において歯科衛生士免許を得ていて、

厚生労働大臣が上記のいずれかと同等以上の知識および技能を有すると認めた者

上記のいずれかに該当する方のみが、歯科衛生士の国家試験の受験が可能です。

歯科衛生士国家試験の合格率は?

歯科衛生士国家試験の合格率は、

過去5年間の推移を見てみると90%以上を維持しており、

比較的合格率が高めです。

【合格率】

令和2年 ・・・94.3%

令和3年 ・・・93.3%

令和4年 ・・・95.6%

令和5年 ・・・93.0%

令和6年 ・・・92.4%

およそ92%~96%の合格率であり、

基本的な試験対策を行うことで合格しやすいと考えられます。

専門学校や大学などで3~4年学習を積み、

万全の状態で試験に臨むことになるからです。

そのため、養成機関での学習をしっかり行わないと、

上記の92%~96%内に入ることが難しくなってしまいます。

合格率の高さだけで試験の難易度を決めると、

不合格のリスクを高めることになるので注意しましょう。

歯科衛生士国家試験の過去問をチェック!

歯科衛生士国家試験の過去問を見てみると、

毎年似た内容の設問が出題されている傾向にあります。

そのため、養成機関修了後の試験対策では、

過去問を参考にすることもおすすめです。

歯科衛生士国家試験の過去問の一部を抜粋しますので、

以下を参考にしてみてください。

【問題(1)】

17歳の女子、学校歯科健康診断で受診を勧められ来院した。

自覚症状はないという。初診時の口腔内写真を上に示す。

観察される付着物の原因と考えられるのはどれか。

下記より2つ選べ。

(出典:第31回歯科衛生士国家試験 午後71)

A:う蝕

B:飲食物

C:歯肉出血

D:口腔清掃習慣

【答え】

B:飲食物

D:口腔清掃習慣

【解説】

写真は下顎前歯部舌側の口腔内写真である。

この写真では、付着物として外来性色素沈着(ステイン)と

プラークおよび歯肉縁上歯石が観察できる。

色素沈着には飲食物やタバコのタール、

洗口液や薬品などの色素性物質が歯質に沈着する外来性色素沈着と、

テトラサイクリン系抗菌薬などの薬物の服用、エナメル質形成不全やフッ素症、

歯髄壊死などにより歯質内部から変色する内因性色素沈着がある。

歯石は、口内清掃習慣のプラークコントロール不良により、

プラーク中の死滅した細菌が石灰化して歯面や補綴装置に沈着する。

写真からはう蝕歯肉出血は認められない。

(出典:徹底分析!年度別 歯科衛生士国家試験問題集 2023年版|歯科衛生士国試問題研究会 編)

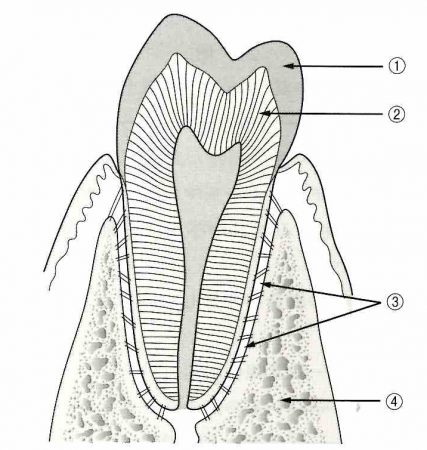

【問題(2)】

歯と歯周組織を模式図に示す。

歯の表面に圧刺激を与えたときに興奮するのはどれか、1つ選べ。

(出典:第31回歯科衛生士国家試験 午後6)

A:①

B:②

C:③

D:④

【答え】

C:③

【解説】

歯に加わる力を感じるのは歯根膜のひずみを受容しているからである。

図の③で示す歯根膜は、歯根表面のセメント質と歯槽骨の隙間にある薄い膜である。

興奮する部位を問う問題であるが、実際には

歯根膜中に存在する圧受容器(Ruffini<ルフィニ>小体)をもつ

神経細胞が興奮することを理解して解答する。

図①はエナメル質で感覚はない。

図②は象牙質で直接象牙質に刺激が及ぶと痛みとして感じる。

図④の歯槽骨は感覚としては痛みのほか、骨のひずみを受容する。

上記のような問題が画像とともに出題されることも多いです。

そのため、歯の構造や口腔状態などは、

図でも理解できるように試験対策をしておく必要があります。

(出典:徹底分析!年度別 歯科衛生士国家試験問題集 2023年版|歯科衛生士国試問題研究会 編)

歯科衛生士の国家資格取得は難しい?

歯科衛生士の資格取得における難易度は、決して低いとはいえません。

試験で出題される範囲は幅広く、そのうえ養成機関で学習した

3~4年分の内容がたった1回の試験に凝縮されています。

記憶力だけではなく、どこまで学習した内容を理解しているのか、

正しく把握しているのかなども重要なポイントとなります。

また、選ぶ養成機関によって学習のレベルや

サポート体制なども異なり、合格率に影響するのが事実です。

そのため、歯科衛生士の資格取得を実現するためにも、

重要なのが「どこで学ぶのか」という点でしょう。

歯科衛生士の養成機関によって学習方法や、学生・受講生に対する対応に違いがあります。

新大阪歯科衛生士専門学校であれば、基礎から学べる点はもちろんのこと、

試験対策に特化した授業も受けられるので合格チャンスを高めることにつながります。

実際、歯科衛生士国家試験の合格率は2003年の開校以来累計で99.9%、

2,186名の合格者と西日本でNo.1を誇る歯科衛生士養成校です。

歯科衛生士の試験を一発で合格したい方や、学習の進め方に不安がある方は、

ぜひ新大阪歯科衛生士専門学校への入学を検討してみてください。

まとめ

歯科衛生士という働き方に需要が生まれていることで、

学生だけではなく社会人から目指す方が増えてきました。

しかし、歯科衛生士は簡単になれる職業ではないのが事実。

徹底した学習と試験対策が必要な職業といえます。

新大阪歯科衛生士専門学校では、

1人ひとりの学習力に合わせて丁寧にサポートをしていきます。

オリジナルカリキュラムを通して、より理解を深め、

自信を持って試験に臨めるよう、学校全体でフォローアップしていきますので、

ぜひ学校選びで迷っている方は一度お気軽に資料請求してみてはいかがでしょうか。

✿新大阪歯科衛生士専門学校 公式ホームページ↓↓

LINEのお友達登録をすると、

気軽にLINEで相談することも可能です。

LINEのお友達登録はこちらをクリック